中东欧疫情报告与评估(2021年03月24日-03月25日)

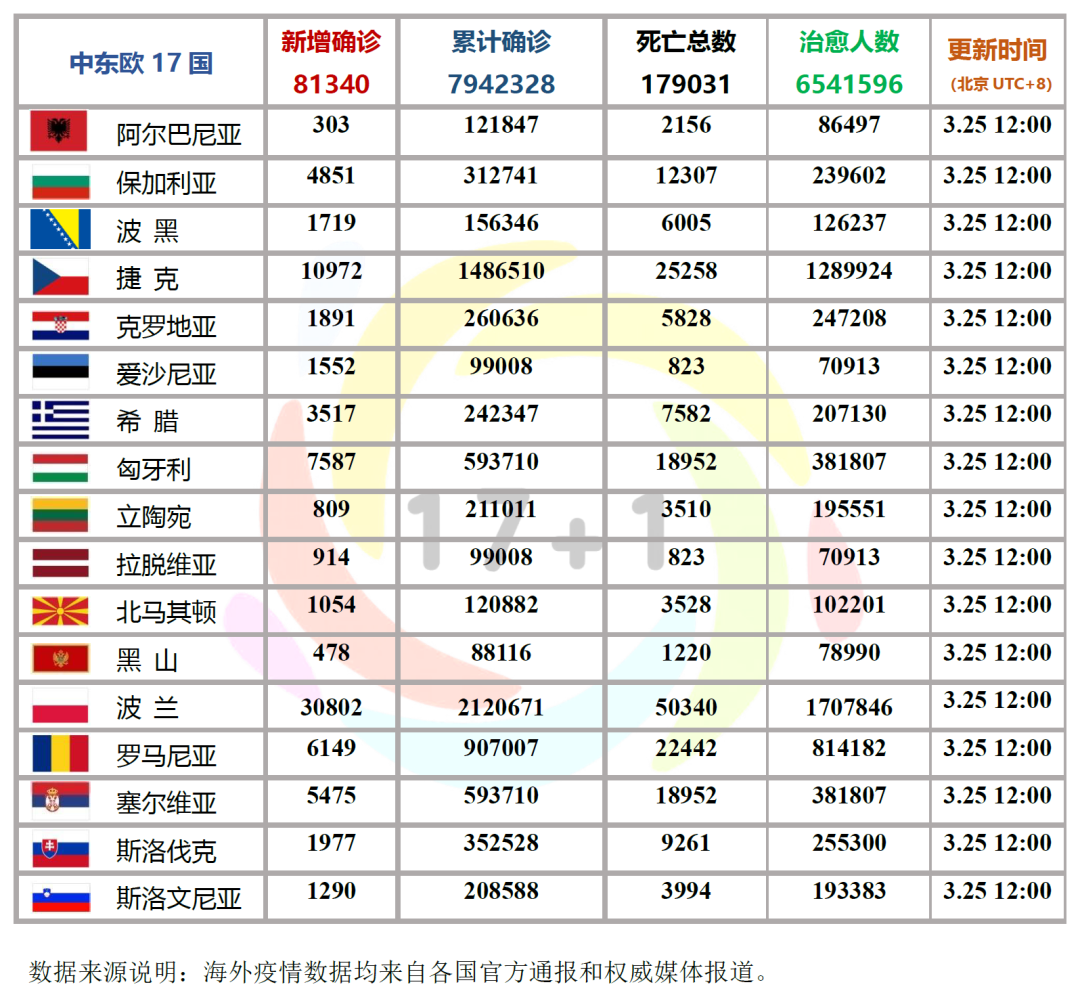

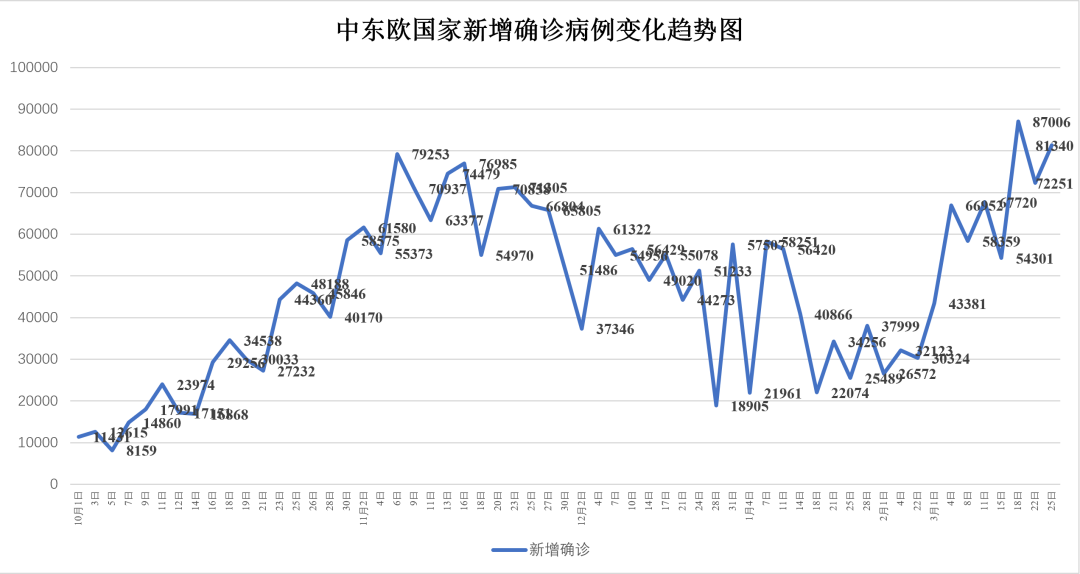

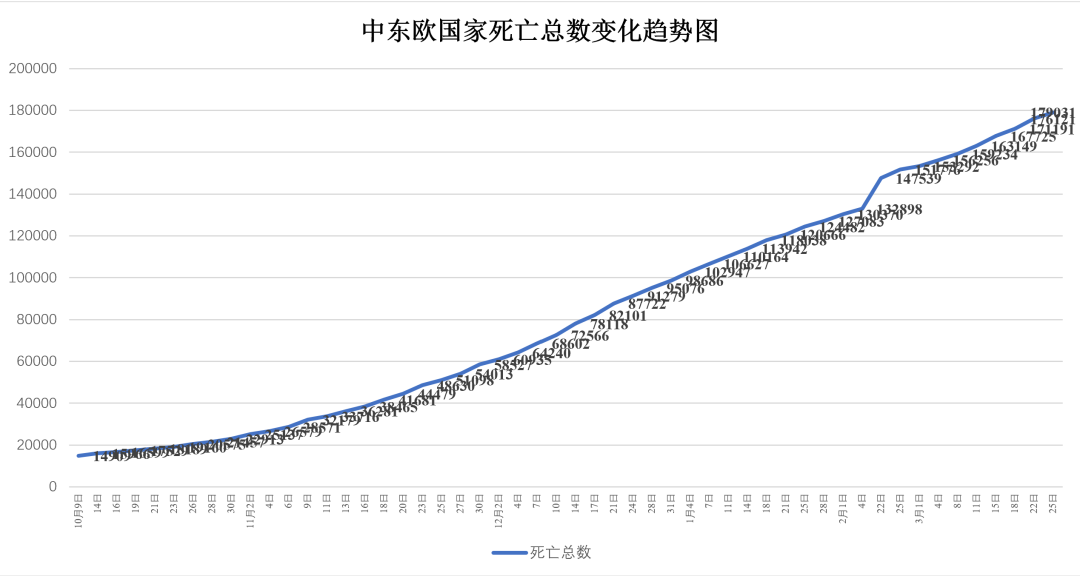

【疫情大数据】

【专家观点】

徐超(中国社会科学院信息情报研究院副研究员):

英国“氢能和脱碳战略”的新进展

当前,为有效应对全球气候变化、实现碳中和的目标需要,提高全球气候治理的话语权,以及国家能源转型升级,英国政府已经制定“氢能和脱碳战略”。可以预见,一方面围绕氢能展开的各项举措会成为英国政府经济刺激计划的重要组成部分,并成为英国政府将跨境低碳合作视为其外交工作的重要一环;另一方面推动氢能领域基础设施建设和发展,有助于推动英国向低碳能源结构转型,实现减排的内在需要,助推构建英国的排放交易体系。因此,围绕氢能展开的“制氢、储氢、氢能应用和基础设施的氢能产业链”,值得业内人士和投资者关注。

2020年7月22日,英国政府为了确保“氢能和脱碳战略”工作组与现有行业和政府领导的小组合作并顺利对接,宣布成立新氢能咨询委员会。该委员的主要功能包括:一是作为英国商业、能源和工业战略部部长级参与氢能部门代表的主要平台,为英国提供“氢能和脱碳战略”的发展信息;二是将与工业界共同努力与合作,确定并促进“氢能和脱碳战略”实施而采取必要的具体方案和行动,实现低碳氢的批量供应,向整个英国能源系统供给可以使用的清洁能源;三是应对英国能源短期挑战,考虑氢气生产与最终用途之间的关系,包括在何处以及何时部署氢气的战略考虑,以及潜在需求量和成本影响的协调,并多措并举为企业创造商机。

目前,英国天然气网络运营商SGN已经启动全球首个直接利用海上风力发电生产绿色氢气供热的项目。海上风电可以提供大规模的清洁能源,解决了氢气可持续增长的关键问题。到2050年,英国天然气脱碳生产的“蓝色氢”和可再生能源制备的“绿色氢”每年将产生约480亿千瓦时氢能,预计苏格兰和英国将在2045年和2050年实现零排放目标。同时,在储氢方面,盐穴储氢在大多数情况下可以保证氢能的安全稳定供应。对此,英国需要额外的战略储备容量约为7GW。

新冠疫情暴发后,作为减轻疫情对英国经济影响和刺激经济复苏的一部分,首相鲍里斯·约翰逊最初宣布提供3.5亿英镑用于推动建筑业、重工业,航空和运输业的脱碳化。其中,1.39亿英镑将用于支持天然气转化为清洁氢,并扩大碳捕获和储存(CCS)技术的规模,以减少重工业的排放,通过将碳永久储存在地下,可以防止90%以上的工厂排放物进入空气中。

四、氢能产业链值得业内人士和投资者关注。

目前,疫情正在推动全球产业链重构,加之实现碳中和目标的内在要求,这都将推动新一轮能源革命加速到来,围绕以新能源发展为核心的技术创新,已经成为新一轮全球能源革命的主要驱动力。当前已有多项研究成果表明,氢能具有易储存、热值高、无污染和来源丰富等比较优势,被誉为21世纪最具有发展潜力的清洁能源,因而受到英国、德国和中国等国家和地区的高度重视,必将助推全球氢能发展迈进快车道。对此,当今围绕氢能展开的“制氢、储氢、氢能应用和基础设施的氢能产业链”,值得业内人士和投资者关注和参与。

刘睿(西安外国语大学国际关系学院);姬文刚(西安外国语大学波兰研究中心主任、副教授):

卢布林三角与波兰的野心

2020年7月28日,波兰、立陶宛、乌克兰三国外长在波兰卢布林就欧盟和北约内部的合作以及俄罗斯在该地区的活动带来的挑战举行了三边会谈,并发表《波兰共和国,立陶宛共和国和乌克兰外交部长关于建立卢布林三角的联合声明》。卢布林三角是三国发起的一项经济、文化、政治和安全领域的合作倡议。

今年1月29日,三国外长在去年的卢布林会晤之后召开了第一次部长级别的线上会议。通过三国外交部新闻处报道,本次会议主要讨论了新冠和疫苗问题,支持乌克兰入欧盟与北约问题,美国支持下的卢布林三角问题,以及非常值得关注的两个外交议题:白俄罗斯问题与克里米亚问题。

本月11-12日,白俄罗斯与波兰两国先后驱逐对方外交官,两国外交冲突再次升级。此前,波兰外交部多次对白俄罗斯国内问题进行指责,在白俄罗斯总统选举之后,波、立、乌三国外交部长还以卢布林三角的名义共同对白俄罗斯发出外交声明。而在今年三角的部长级别会议上,释放出的信号更加明显。这次会议重点讨论了白俄罗斯议题,同时让白俄罗斯反对派领导人斯维特拉娜·蒂哈诺夫斯卡娅参与了这一议题的讨论,让她汇报了近期国内情况。三国外长也表明有兴趣未来让“民主的白俄罗斯”加入卢布林三角。要知道卢布林三角很大一部分是建立在三国历史与文化的联系之上,也就是几百年前的波兰-立陶宛大公国,而在那个时候,现在的白俄罗斯的领土也属于这一公国之中。目前白俄罗斯国内政治动荡频频发生,在西方同俄罗斯的竞争之下,白俄罗斯便成为了双方争夺最为重要的地点,而在地理位置上看作欧洲前锋的卢布林三角,想必未来在白俄罗斯问题上会有更多动作。

本次会议中另一个值得关注的议题便是克里米亚问题,乌克兰外长表明今年将会努力达成米亚地区的“去占领”(de-occupy),同时将会在基辅于今年八月份举行总理级别会谈,届时将正式启动“克里米亚平台”(Crimean platform,是一种由乌克兰提出新的协商和协调形式,旨在提高国际社会对俄罗斯占领克里米亚的关注,应对日益严峻的安全挑战,加大对俄罗斯的国际压力,防止进一步的人权侵犯,保护占领国的受害者,实现和平与安全解除对克里米亚的占领并使其返回乌克兰。)。

同时在3月15日的“纪念俄罗斯占领克里米亚7周年的在线活动”中,乌克兰外交副部长向欧洲和欧洲-大西洋伙伴展示克里米亚平台。这次三角会议上波、立两国在此问题上表示支持,而卢布林三角建立之初,同乌克兰的合作与克里米亚问题就已经列入《宣言》之中。

同时《宣言》中多次提到军事、安全领域的合作,借此为乌克兰加入北约创造机会,并借助三边合作和北约、欧盟、联合国等国际组织在克里米亚问题上支持乌克兰。值得指出的是,二十一世纪以来三国之间在军事领域的合作其实已有先例,便是立陶宛-波兰-乌克兰旅(Lithuanian–Polish–Ukrainian Brigade)。时间回到2014年3月17日,当日《每日电讯报》(The Daily Telegraph) )报道,作为2014年克里米亚危机现场报道的一部分,波兰国防部宣布将重新启动建立波兰、乌克兰和立陶宛联合军事旅的计划。国防部表示,“部长们将在本周晚些时候举行会议,讨论组建横跨北约东部边界、拉近乌克兰武装部队与西方联系的旅”。这一项目最早在2007年的欧盟国防部长会议上提出,2009三国签署了一项关于创建该协定的协议,但之后由于种种原因项目搁置下来,直到乌克兰危机爆发后再次重启,最终于2014年9月成立这一支联合部队,并在2016年完成第一军演,部队总部也是在波兰卢布林。地点的契合令人一定会产生许多猜测,这一联合部队计划的重启是出于乌克兰危机的刺激,而目前卢布林三角的成立,多少也有出于以波兰为首的这几国对于从前历史的记忆与当今的现状。

1569年,波兰王国与立陶宛大公国的联合使得波兰成为欧洲东部的一个大国,其领土面积与人口都是欧洲之最,疆域涵盖今天的波兰、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚、乌克兰和白俄罗斯,而那次联合的地点,恰好也是波兰的卢布林。自1795年之后,波兰已长期失去其欧洲大国的地位,并不断经受着外族的统治。如今,卢布林三角以波兰历史上较为辉煌的事件命名,可见其象征意义。

苏东剧变之后,除加入欧盟和北约之外,波兰在中东欧地区也参与了一系列区域性合作,其在这一地区的影响力和领导力都在不断扩大。2016年波兰与克罗地亚共同提出三海倡议,其在地理上的样貌便同波兰历史上毕苏斯基所倡导的“海间联邦”十分相似,国内有学者研究指出这一倡议很大原因是出于对能源安全和地缘敏感性的考量,而已成为愿景的“海间联邦”,其目的便就是在欧洲建立一个强大的联邦从而防止来自德国和俄罗斯的侵略。通过三国成立卢布林三角的《宣言》以及2020年的爱沙尼亚三海倡议峰会上,表明三海倡议将加强同乌克兰之间的合作,加上而今年一月份的首脑峰会中在白俄罗斯问题上的举措以及对“民主”白俄罗加入卢布林三角的期待,都展示出波兰将给俄罗斯造成种种麻烦。如果说五年前的三海倡议是出于能源与地缘安全考虑,某种意义上看作“盾”,那么现在的卢布林三角,有着荣耀的象征意义,能否看作波兰再次执“矛”,曾经的“天主之矛”再次兵锋向东?

美国因素也能极大助长波兰的野心。当唐纳德·特朗普还是美国总统的时候,杜达是美国最忠诚的盟友之一。在美国从德国撤军12000人的同时,又向波兰增兵1000名美军,这释放出一个强烈的信号,即美国认为现今在实现其欧洲目标上,华沙比柏林更加重要。国内有学者指出,尽管如今当政的是民主党的拜登,受到拜登政府重回多边主义外交政策和波、美价值观的影响,两国之间的合作的紧密度可能会有些许下降,但出于对当今欧洲东部的局势考虑,两国之间合作与波兰反俄的主基调不会有太大改变。

如今,不论是白俄罗斯的政治动荡和西方社会对于克里米亚问题的反应,还是从”V4”到三海倡议再到卢布林三角这一系列地区合作,都给波兰提供许多机会和可能,使得波兰有了恢复其失去已久的大国地位的雄心,从历史的对应上来说,去年成立这一三角关系旨在从某种形式上恢复当年的波兰-立陶宛联邦,同时成为波兰所领导的三海倡议的核心。总的来说卢布林三角成立尚且不到一年,并无太多实质性的动作,但其未来在地区问题上能发挥的作用,以及今年八月份三角将在基辅举行的总理级别会晤与届时将推出的“克里米亚平台”值得我们持续关注。

曾子洛(外交学院博士研究生):

欧盟印太战略的转向

2020年9月,德国政府推出了一套全面的与印太地区接触的政策指南,并宣布将与法国和荷兰一起推动欧盟的印太战略。这份长达40页的政策指南承认了印太地区的战略重要性,认为它是“塑造21世纪国际秩序的关键”。更重要的是,这份指南指出,由于欧洲和印太地区“通过全球供应链紧密相连”,该地区的安全动态将对欧洲的安全和繁荣产生直接影响。在这之前,除法德之外,欧盟大多数成员国都认为在遥远的印太地区它们并没有太多的实际利益,对印太战略抱持着怀疑的态度。法德荷三国在印太问题上的转向引起了欧盟内部对于印太战略的讨论与重新思考。被夹在中美竞争之间的欧盟逐渐意识到自己需要开始思考什么是“欧盟在印太地区的利益和价值”,以规划自己的前进道路。

在这一背景下,关于“印度-太平洋”的争论开始在欧洲得到重视。随着世界战略和经济重心向相互关联的印度洋和太平洋转移,“印度洋-太平洋”的概念开始进入欧盟的视野。

首先,在全球范围内,印度洋已经取代大西洋成为世界上最繁忙和最具战略意义的贸易走廊。目前,印太地区的人口占全球总人口的76.9%,是世界上最大和最快速增长的经济体所在地,占全球贸易总额的62%,而全球80%的能源运输都要通过该地区,具有连接欧洲和亚洲、非洲门户的作用。

其次,欧盟的35%进口(6.18亿欧元)和45%(7.74亿欧元)的进口都来自印太地区,欧盟十大贸易伙伴中印太地区的国家就占了四个。这一区域还具有巨大的贸易和运输潜力,欧洲能源的2/3都来自中东,航道安全是欧洲能源供应链和海上航线安全的重要基石,对欧盟的发展至关重要。

最后,随着中国的崛起,印太地区已逐渐成为大国竞争的主要场所。然而,虽然欧洲是印太地区的主要贸易和投资伙伴,但欧洲在这一地区的参与大多缺乏战略方向。欧洲长期以来都是通过中美竞争的视角来看待世界,这种试图在中美之间走钢丝的做法,使得欧盟在印太地区的回旋余地很小,也导致了欧盟对该地区其他伙伴关系的忽视。同时,印太地区面临着许多传统和非传统安全的风险和挑战,例如恐怖主义、国际海盗、气候变化、海洋污染等问题,都将影响到欧盟在这一地区的利益。

由于法国和德国的印太战略侧重点不同,目前欧盟的印太战略并没有呈现出特别明朗确定的方案。与将自己视为印太地区常驻大国的法国不同,德国的关注点似乎更多的是与印太地区的伙伴进行合作,并在面对共同挑战时调整优先事项和方法。德国将注重使其在该地区的经济和政治伙伴关系多样化,超越中国,与东盟建立更紧密的联系,为海上安全特别是印度洋的安全做出贡献,并与该地区的国家进行合作,维护基于规则的国家间秩序。

不过基于目前欧洲学者的分析来看,欧盟印太战略的转向趋势主要体现在这三个优先领域上:

第一,为区域互联互通提供替代方案。

欧盟的基础设施项目将以欧亚连通性战略为基础,旨在为中国项目提供替代方案。特别是在数字连接、5G和其他关键技术领域,欧洲将为印太地区提供更多选择,并与印度、日本、东盟领导的互联互通项目以及“蓝点网络”(在今年东盟峰会的间隙,澳大利亚、日本和美国宣布建立三边蓝点网络,该倡议将政府、私营部门和民间社会召集在一起,促进全球基础设施朝高质量和可信赖的标准发展)等标准制定举措相联系。

第二,加强海上安全合作。

在这一点上,欧盟的重点是减少该地区沿海国家与中国各种海上力量(从海军和海岸警卫队到民兵和远程捕鱼船队)之间的权力不对称。欧盟准备通过能力建设来提高海域意识并加深与印太地区的海军和海事执法机构的军事交流网络,从而实现这一目标。

第三,建立更具韧性的欧洲供应链。

欧盟认为,任何战略都应着重于建立更具韧性的欧洲供应链,以应对破坏和操纵。欧洲是大多数印度太平洋经济体的最大贸易和投资伙伴,应与志趣相投的国家合作以减少其脆弱性并提高其杠杆作用。基于这一立场,欧盟对日本-印度-澳大利亚的倡议非常感兴趣,日本经济产业省(METI)似乎是法国和德国政府设计政策框架的重要对话者,以加强其脆弱领域的供应链,如医疗保健和ICT(信息和通信技术)。

欧盟此时已经意识到印太地区的挑战不仅限于该地区。印太地区的动态将对欧洲的繁荣与安全有直接影响,所以即使欧盟可能暂时还没有十分明确的印太战略,但它肯定也开始将自己定位为该地区的参与者。当周边国家面临类似的困境时,欧盟政策制定者或许应该审慎地拓宽他们的关注点,寻求新的伙伴关系,并与其他中等大国建立基于问题的联盟,以促进欧洲的利益,而不是纠结于如何将自己定位在美国和中国之间。面对中美竞争,与中间大国和印太地区的伙伴合作,或许是欧洲正在寻找的解决方案。

张君荣(外交学院国际关系研究所在读博士生):

务实推进中欧防务合作的对策思考

中国一向支持欧洲一体化进程。2014年4月1日,习近平在布鲁日欧洲学院演讲时指出,无论国际风云如何变幻,中国始终支持欧洲一体化进程,始终支持一个团结、稳定、繁荣的欧盟在国际事务中发挥更大作用。欧盟防务一体化不断推进是近年来欧洲一体化发展的新特征。未来应加强中欧防务对话与合作,具体可从以下几个方面展开。

一、支持欧盟战略自主,积极推动中国与欧盟防务对话

目前,中国同欧洲和欧盟层面已经建立了经济、人文等多个领域高级别沟通机制。在安全与防务领域,虽然中欧也已经开展相关对话,但是,由于历史、地理、中欧互动实践等因素,中欧在安全与防务领域并没有建立相关正式机制。

2014年3月,习近平主席访问欧洲期间,双方一致同意,在良好合作的基础上,进一步提升中欧在国防安全方面的对话和合作。2014年,首次中国与欧盟安全与防务对话在北京召开,以贯彻落实《中欧合作2020战略规划》。

2020年12月10日,由于全球新冠肺炎疫情的影响,第十一次中国与欧盟防务安全政策对话通过视频连线方式召开。中国中央军委国际军事合作办公室领导和欧盟对外行动署共同安全与防务政策及危机应对总司长共同主持对话。中方支持欧方加强战略自主,愿与欧方继续努力,进一步拓展中欧防务安全领域友好合作,不断充实中欧全面战略伙伴关系的内涵。欧方高度评价此次对话坦诚务实,双方取得多项共识。欧方重视发展对华关系,愿同中方在国际维和、海上安全等领域加强合作,共同为维护国际和地区安全稳定发挥积极作用。

刚刚过去的2020年是《中欧合作2020战略规划》的收官之年。在防务领域,中国与欧盟已成功举办了11次防务安全政策对话,就一系列问题达成共识,但对话不应止步。未来,双方应重视在该领域达成的一系列共识,在此基础上推动中国与欧盟防务安全政策对话继续深入发展,促进双边交流朝着更高层次、领域更加深入的机制化建设。

二、加强中欧防务合作,推进中欧和平伙伴关系发展

2014年3月31日,习近平同欧洲理事会主席范龙佩举行会谈,赋予中欧全面战略伙伴关系新的战略内涵,将中国与欧盟关系概括为和平、增长、改革、文明四大伙伴关系,即中国和欧盟要做和平伙伴,带头走和平发展道路;中国和欧盟要做增长伙伴,相互提供发展机遇;中国和欧盟要做改革的伙伴,相互借鉴、相互支持;中国和欧盟要做文明伙伴,为彼此进步提供更多营养。

中欧第十一次防务安全政策对话指出,在中欧伙伴关系,特别是中欧和平伙伴关系的不断发展的背景下,中欧防务安全合作成为中欧关系的重要组成部分,双方在政策对话、联合国维和、国际护航等领域开展了富有成效的合作。特别是,随着欧盟逐渐将自身定位为全球大国竞争背景下的重要力量,中国同欧盟在防务领域的对话与合作空间将不断扩大。2016年6月,欧盟出台了“共同外交与安全政策的全球战略”。该战略以建立一个更强大的欧洲为中心目标,以推进利益和价值观共进为指导思想,制定了欧盟对外行动的原则和首要任务。欧盟以此表明其在安全与防务一体化层面的战略决心。

中国一向重视欧洲一体化进程,同时强调中欧合作中共同认可的多边主义理念。中国强调,中欧打造和平、增长、改革、文明伙伴关系符合双方人民利益,也将为促进人类和平与发展作出贡献。2020年9月14日,中欧领导人决定,建立中欧环境与气候高层对话和中欧数字领域高层对话,打造中欧绿色伙伴、中欧数字合作伙伴,为中欧关系注入新的内涵。未来,在安全与防务领域,中欧存在合作的基础和条件,双方可借助中国与欧洲国家的双边关系,及中国—欧盟相关互动渠道,在军事科技、信息安全、数字安全、大数据、人工智能等领域逐步展开更多的交流、对话与合作。

三、防御北约全球化趋势与亚太转向

在亚太安全领域,中国应重视加强同欧洲和欧盟层面沟通,推进双方在有关问题上增信释疑。

在美国战略东移、对华开展多个领域脱钩和“遏制”政策的背景下,欧洲主要通过欧盟对中国崛起相关议题作出政策反应。在以传统防御功能为主的北约框架下,欧洲国家和欧盟对于完全追随美国战略而对华采取抵制一直持谨慎否定态度。

2020年12月1日,北约外交部长视频会议上,美国主导下的北约再次提出“全球北约”概念,发布了未来10年的北约改革报告《北约2030》,将中国问题正式纳入北约议程。该报告指出,北约盟国感到中国在各个领域的影响力越来越大。北约必须注意到地缘战略环境的变化,包括来自俄罗斯的主要挑战和来自中国的新挑战。报告中称,中国正在将其军事范围扩大到大西洋、地中海和北极,并加深与俄罗斯的防御联系。而对于大多数北约盟国而言,中国既是经济竞争者,也是重要的贸易伙伴。因此,最好将中国理解为“全面的制度性对手”,而不是单纯的经济参与者或仅以亚洲为中心的安全参与者。这表明,中国议题已经被纳入北约未来十年新议程中;而一向在此问题上持谨慎甚至分歧立场的欧洲国家,已经与美国、加拿大等北约盟友达成初步共识。不过,北约并未将中国议题“战略化”。主要原因就在于,欧洲盟友和欧盟层面都对此持有一定的异议。

对此,中国应继续保持与欧盟和欧洲国家的战略沟通,不应将欧盟和欧洲国家等同于美国。特别是要注意到,随着欧盟防务一体化的发展,欧美在安全与防务战略分歧逐步增加,欧美防务关系的内涵与形式也在发生变化,尚存在较大的不确定性和不稳定性。在此复杂背景下,我既要积极防御北约全球化趋势与亚太转向,也要谨慎观察,积极开展同欧盟对话与合作,推动中欧和平伙伴关系朝着积极、健康的方向发展。

据中国驻欧盟使团官媒显示,2021年2月25日,中国驻欧盟使团团长张明大使视频会见北约副秘书长杰瓦纳(Mircea Geoana),双方就中国同北约关系等共同关心的问题深入交换了意见。事实上,长期以来,中欧双方都拥护多边主义路径,支持在联合国机制下进行包括安全治理在内的国际合作。中国走和平发展道路与欧盟重视发挥民事力量的偏好也具有一定的协同性。当前,在国际秩序和权力格局发生变动的背景下,欧盟正在成大国安全对话的平台,起到了促进大国安全交流的桥梁作用,这有助于促进地区与全球的和平与稳定。

叶予民(华东师范大学国际关系与地区发展研究院、中东欧研究中心硕士研究生):

匈欧关系再添“新仇”:疫苗问题与《科托努协定》

截至3月23日,匈牙利新增COVID-19确诊病例5481例,目前病例总数为586123例。由此可见,匈牙利的疫情形势依旧十分严峻。随着第三波疫情的到来,包括匈牙利在内的许多欧洲国家都在争分夺秒地安排民众接种疫苗。值得注意的是,早在今年1月29日,匈牙利监管机构就已经批准了中国国药集团研发的新冠疫苗,成为首个批准中国新冠疫苗的欧盟国家。不仅如此,匈牙利总统阿戴尔已于2月26日在布达佩斯接种了中国国药集团生产的新冠疫苗,随后总理欧尔班也于2月28日接种了中国国药集团生产的新冠疫苗。

欧尔班公开表示他最信任中国疫苗,但是欧盟的官方立场却未必如此。有消息称,欧盟计划推出“疫苗护照”,只有接种欧洲药监局审核通过的疫苗,才能够自由出入欧洲境内。然而中国生产的疫苗并没有通过审核。刻意针对之心昭然若揭。实际上,西方有不少政治家早就在鼓吹所谓的“中国疫苗外交”,例如欧盟外交政策高级官员约瑟普·博雷利(Josep Borrell)就表示要警惕中国借此疫情在欧洲尤其是中东欧,扩大地缘竞争影响力。在欧盟以“小人之心度中国之腹”的情况下,匈牙利则是在疫苗选择上更加青睐中国,并且十分重视对华关系,中匈各领域务实合作态势积极向好。

在疫苗问题上,匈欧之间不信任的因素还在增加。目前欧盟的疫苗平均接种率仅为6.8%,这是远远不够的;而匈牙利在人均疫苗接种量方面在欧盟排名第二,有1107791人接受了第一次注射,317906人同时接种了疫苗,约有11%的人口接种了疫苗,可以说匈牙利的疫苗接种计划是欧洲最成功的疫苗接种计划之一。另一方面,在过去几周里,欧盟订购的疫苗数量要么有波动,要么根本没有交付。这些凸显了欧盟在抗击疫情的工作上无法扮演资源协调者与领导者的角色。而与此相伴的是,欧盟官僚机构的冗杂、低下的行政效率、资源分配不公等在疫情中暴露的问题,无疑会刺激匈牙利、波兰等中东欧国家的疑欧主义,给匈欧关系再添阴影。

来自匈牙利执政党青民盟的欧洲议会议员托马斯·多伊奇(Tamás Deutsch)曾愤怒说道:“数以百万的欧洲公民认为欧盟要自我毁灭,讽刺的是中国和俄罗斯却送来了治疗工具。”与欧盟相反,在疫情期间,中俄给予了中东欧国家相当大的帮助,可谓是雪中送碳。欧尔班表示,“如果匈牙利没有从中国和俄罗斯订购350万支疫苗,匈牙利现在就会有大麻烦了。” 而就在匈牙利决定向中俄采购疫苗之初,布鲁塞尔就有不少人质疑布达佩斯这一决定,现在匈牙利接种计划的成功实施恐怕要让这些人大失所望甚至是恼火。

另一个匈欧“新仇”则是《科托努协定》的续订。2000年6月23日,非洲、加勒比和太平洋地区国家集团(简称“非加太集团”)77个成员国和欧盟15国在贝宁首都科托努签订《非加太地区国家与欧共体及其成员国伙伴关系协定》,即《科托努协定》 (Cotonou Agreement),其有效期为20年,每5年修订一次。该协定的前身为《洛美协定》,曾是南北合作的新路径与典范。随着欧盟在2020年颁布了新的对非战略以及为了在非加太地区继续增加话语权与提升影响力,原定于2020年2月29日到期的《科托努协定》经过谈判后将继续延期,新协定侧重6个广泛领域:人权、民主与治理;安全;人类和社会发展;环境可持续性和气候变化;可持续增长;移民和流动性。

从欧盟层面看,《科托努协定》有其重要性。一方面现如今全球政治经济格局发生了深刻的变化,大国关系、发达国家与发展中国家的关系、发展中国家与发展中国家的关系都在经历变局调整期,欧盟需要该协定来保障与非加太地区国家的健康发展,并通过该协定减少来自这些地区所带来的隐患;另一方面欧盟需要通过该协定来实施人道主义援助,在大国竞争中获取在这些地区的先机。

然而对于匈牙利而言,该协定实则给非加太地区的大量难民涌入欧洲打开了方便之道。在近期召开的欧盟外长会议期间,匈牙利外长彼得·西亚尔托(Péter Szijjártó)表示,“《科托努协定》的续订完全无视欧洲数百万人失业的新现实。”匈牙利认为来自非欧洲国家的移民对欧盟构成了非常严重的安全挑战,因此匈方的立场是要从根本上解决移民问题,欧洲的稳定与安全始于非洲的稳定与安全。彼得·西亚尔托还表示,在疫情肆虐的危机面前,现在不是激励非加太地区的移民来到欧洲的时候。在他看来,欧洲现在都已经自顾不暇了,还加大移民压力,这是无法让匈方接受的。

时间回溯到几年前。从2015年开始,欧洲迎来了堪称危机的难民潮与移民潮。来自中东北非的大量移民与难民给欧洲国家带来多层面的负外部性效应。作为东西冲突的前线,匈牙利成为了“基督教之盾”,“抵挡”大量难民涌入西欧国家。2015年6月,匈牙利政府决定在匈牙利和塞尔维亚边境修建175公里长的围墙,以此来阻挡非法移民的涌入。在这样的情况下,欧盟紧急出台强制性难民配额方案来帮助首当其冲的意大利、希腊等国。但是此难民配额方案毋庸置疑对匈牙利等中东欧国家是不利的。因此,欧尔班政府公开批评欧盟以强制方式在成员国之间分配难民,并曾试图以全民公决和修改宪法的方式反对欧盟的难民配额。匈牙利带头“挑刺”,欧盟势必要予以惩罚。2017年6月13日,由于匈牙利、波兰等国家反对分摊安置难民的计划,欧盟委员会启动了违背义务程序。如果成员国在设定的期限内没有符合欧委会的决定,欧委会可以向欧盟法院起诉该国。在败诉后,它们将因“抵制欧盟决定”而面临巨额罚款或大幅度削减援助的惩罚。可以说,自难民危机至今,匈牙利与欧盟的关系就此问题上便已经龃龉不断。

就近期而言,作为匈牙利的邻国,塞尔维亚不仅面临大量非法移民所带来的问题,还要应对冠状病毒大流行的冲击。匈牙利外长彼得·西亚尔托近期访问萨拉热窝就表示,西巴尔干地区面临双重压力。在该地区集聚了10000多名非法移民,对波黑构成了安全挑战。并且疫苗短缺是除塞尔维亚之外所有西巴尔干国家面临的另一个严重问题。欧洲不仅要讨论帮助西巴尔干地区,而且要以实际行动支持西巴尔干地区以度过危机。从地缘上看,匈牙利此举实则立足于本国安全。由于匈牙利是西巴尔干地区的邻国,该地区的和平、稳定与发展与匈牙利有着密切的关系。但是欧盟却不以为然。

在疫苗问题上,匈牙利对欧盟的行动力愤慨不已,“自立门户”向中俄求助觅得了国民健康的保障,这不是欧盟所希望见到的。欧盟不希望匈牙利的天平向中俄倾斜,但庞大组织“众口难调”,欧盟无法控制各成员国的主权,无法面面俱到,只能符合法德等国家的利益诉求,这是欧盟的无奈,是匈牙利等中东欧国家寻求打破法德核心—中东欧边缘现状的原因,也是匈欧关系呈现消极态势的原因。在难民问题上,匈牙利缺少法德那般管理经验、资金、社会包容性与就业市场,肯定无法接受“多数的暴政”。匈欧在一些问题上无法达成共识,匈牙利作为民族主义敏感国家,势必会“随心而行”,就像匈牙利外长就欧盟针对缅甸与中国的制裁所表示的,“欧盟的首要任务应该是应对离家更近的挑战,管好自己的事情,例如《科托努协定》,匈牙利将动用一切手段来反对该协议。”

【各国形势跟踪】

希腊

当地时间3月23日晚,希腊国家公共卫生组织宣布,过去24小时希腊新增3586例新冠病毒肺炎患者,刷新了希腊自疫情暴发以来的最高纪录。

希腊内政部副部长斯特里奥斯·佩萨斯(Stelios Petsas) 23日表示,考虑到疫情形势,零售店已不太可能按计划在3月29日重新开业。佩萨斯说:“政府的首要工作是保护民众健康安全,从目前的情况看零售店不可能在近期恢复营业。”他估计到复活节(5月2日)时情况将会好得多。届时不排除政府将取消假期期间对于跨区域旅行的限制。

阿尔巴尼亚

据《阿尔巴尼亚日报》3月23日报道,首批俄罗斯产“卫星V”10,000剂新冠疫苗已于周一抵达阿尔巴尼亚,该国在本周二和一家土耳其公司签署了获得中国科兴生物疫苗的协议,并将采用4种不同的疫苗对抗新冠病毒。阿尔巴尼亚紧急事务负责人斯肯德·布拉塔伊(Skender Brataj)预测称疫情在今年夏季将得到缓解。

波兰

3月23日,中国驻波兰大使刘光源紧急约谈波兰外交部亚太司司长索布库夫,就欧盟对华实施单边制裁提出严正交涉,并通报中方有关反制措施。

刘大使表示,欧盟基于涉疆谎言和虚假信息搞对华制裁,此举于实不符,于法无据,于理不合,粗暴干涉中国内政,公然违反国际法和国际关系基本准则,中方对此表示坚决反对和强烈谴责。试问欧方充当“人权教师爷”给世界酿成的动荡和灾祸还少吗?欧盟的“全球人权制裁机制”更适合制裁欧盟自己及其成员国。中方维护国家主权、安全、发展利益的意志和决心坚定不移。我们敦促欧方反躬自省,纠正错误,停止对抗,不要在错误的道路上越走越远,以免给中欧关系造成更大损害。

拉脱维亚

拉脱维亚总理克里斯里安尼斯·卡林斯相信,卫生部长丹尼尔斯·帕夫鲁茨和卫生部可以确保完成新冠疫苗的大规模接种工作。3月22日,总理强调了接种疫苗的重要性,并指出“这是摆脱危机的出路”。

总理指出,拉脱维亚必须在4月1日之前确保进行大规模接种的疫苗接种能力。卡林斯说:“看来还有很长的路要走,但是我对巴甫鲁茨和卫生部充满信心,他们将继续工作。”

爱沙尼亚

近日,国际信用评级机构惠誉确认爱沙尼亚的长期主权评级为AA-,展望稳定。惠誉表示,与相同评级范围内的其他一些国家相比,爱沙尼亚经济受到新冠疫情影响的程度相对较小,然而一旦新冠病毒开始消退,减轻国家债务负担将是该国未来发展的关键。

受新冠疫情的影响,2020年爱沙尼亚经济萎缩了2.9%,但其降幅是任何国家中最小的之一。信息通讯技术行业、金融业和保险业持续的工资增长抵消了收入的总体下降。据惠誉预测,随着新冠危机措施逐步取消和限制解除,今年预算赤字将缩减至GDP的4.2%,2022年该数字将缩减至3.4%。

立陶宛

立陶宛发现了南非冠状病毒变种,专家强调了加强疫苗接种和保持适当防护措施的重要性。卫生专家委员会成员向总统建议:“我们需要现在接种疫苗,我们需要保护自己。这是关键原则。”

罗马尼亚

罗通社3月23日报道,交通和基础设施部长德鲁拉表示,该部已提议从《国家复苏与弹性计划》中拨款10亿欧元,用于铁路网的翻新改造,用于铁路领域投资的总建议预算为50亿欧元,但需与欧盟委员会进行谈判。

保加利亚

总部设在保加利亚的中国—中东欧国家农业合作联合促进会(APACCCEEC)在一份声明中指出,2019年中东欧国家对中国的出口总额约1660.3亿元人民币,其中农产品出口约25.5亿元人民币,仅占1.5%。尽管受疫情和地缘政治局势影响,中东欧国家仍需采取积极措施促进与中国的农产品等贸易合作。在农产品方面,乳制品对华出口额约为9.5亿元人民币,化妆品约5.7亿元,食品约3.9亿元,肉类约3.6亿元,酒类约2.8亿元。保海产品、玉米、苜蓿草、牛奶及乳制品、去壳葵花籽、蜂蜜等农产品已获得输华准入,中保两国主管部门正在就其他一些农产品输华问题进行密切磋商。

塞尔维亚

当地时间3月23日上午,塞尔维亚总统武契奇,建设、交通和基础设施部长莫米罗维奇,以及中国驻塞大使陈波等一同视察了由中国企业(中国山东高速集团)承建的伊维拉克-拉伊科瓦茨(Iverak-Lajkovac)快速公路项目。武契奇强调,塞方愿同包括山东高速在内的中国企业继续扩大基础设施建设领域合作,其中贝尔格莱德-兹雷尼亚宁高速公路项目是塞尔维亚今年重点推动的项目,预计明年启动。

当地时间3月23日,俄罗斯10万剂卫星一号新冠疫苗运抵塞尔维亚首都贝尔格莱“尼古拉·特斯拉”机场。塞总统亚历山大·武契齐(AleksandarVučić)表示,第三批中国疫苗,即中国国药100万剂新冠疫苗预计4月5日至10日之间到达。

克罗地亚

克罗地亚传染病专家Alemka Markotic证实,重症患者的人数正在迅速增加,我们也将为重症监护室提供更好的医疗服务。感染过新冠病毒的患者会产生后遗症,但是我们需要几年的随访时间来确认。另外我们得出结论,65岁以上的人再次感染的风险很高,所以应该给65岁以上的人注射疫苗。

捷克

捷克卫生部长扬·布拉特尼周五还称强生将在4月抵达捷克共和国,可是昨天晚上总理巴比什对广播电台Frekvence 1说 “不幸的是,我们不会在4月份得到该疫苗,它不会在任何地方,甚至CureVac也不会。我们将得到辉瑞/ BioNTech,Modern,AstraZenek疫苗。这将明显减少我们疫苗的数量。疫苗供应现在不确定性很强,并且很难计划。

匈牙利

匈牙利政府表示,匈牙利国家医药和食品安全研究所已经批准中国的康希诺生物重组新型冠状病毒疫苗和一度的Covishield疫苗在匈牙利进行接种。阿斯利康在印度生产的载体疫苗也将会得到批准。当前匈牙利已经有159万人至少已经接种了第一针疫苗,占匈牙利总人口的16%,接种率是欧盟第二位。不过,第三波新冠疫情正在快速传播,其中90%的感染者源于英国的变异病毒。疫苗是解决问题的唯一出路。因此每一个符合接种条件的人都要抓住这次机会。

本信息专报由中国—中东欧国家智库网络团队提供

课题组负责人:刘作奎

课题组团队:鞠维伟、贾瑞霞、马骏驰、韩萌、陈思杨、顾虹飞、吴佳岳、刘江鸿

审核:鞠维伟、刘江鸿